22/7/2025

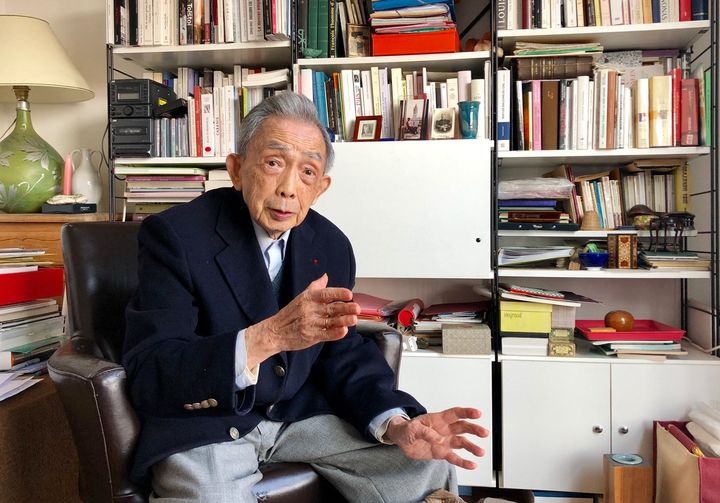

Connaissez-vous François Cheng ? Membre de l’Académie française, écrivain, poète, calligraphe et traducteur, il est une figure singulière dans le paysage culturel français. Né en Chine, arrivé en France à l’âge de 19 ans, il a appris le français avec tant de passion et de rigueur qu’il en a fait sa langue d’écriture.

Étudier François Cheng, c’est bien plus que découvrir un auteur : c’est entrer dans un univers où se croisent la pensée orientale et la culture occidentale, la poésie et la philosophie, le visible et l’invisible. À travers ses romans, ses essais et ses poèmes, Cheng nous invite à réfléchir au sens de la vie, à la beauté, à l’âme humaine et au rôle du langage.

Dans un monde marqué par les tensions et les malentendus culturels, François Cheng apparaît comme un passeur, un artisan du dialogue entre les civilisations. Cet article vous propose de partir à la découverte de son parcours exceptionnel, de son œuvre inspirante, et des grandes valeurs qu’il défend. Une rencontre essentielle pour qui s’intéresse à la langue, à la littérature, et à la richesse de l’échange entre les cultures.

François Cheng est né en 1929 à Nanchang, dans le sud-est de la Chine, dans une famille intellectuelle. Son père, lettré et chrétien, était professeur de linguistique. Très tôt, le jeune François est plongé dans un univers où la pensée chinoise traditionnelle cohabite avec une ouverture à l’Occident. Enfant, il est marqué par les troubles de l’histoire chinoise : la guerre sino-japonaise, la guerre civile, puis l’arrivée au pouvoir du régime communiste.

En 1948, à l’âge de 19 ans, François Cheng quitte la Chine pour la France. Il arrive à Paris comme boursier, sans bien maîtriser la langue française. Il s'agit d'un véritable déracinement : il se retrouve seul, loin de sa famille, dans un pays inconnu, et sans ressources. Mais il a avec lui une force intérieure peu commune : une soif d’apprendre, un amour profond de la culture et un sens aigu de la beauté.

Durant les premières années, il vit dans la précarité. Il apprend le français avec intensité, passant des heures à lire, copier, et répéter les mots. Il découvre la poésie française, qui devient pour lui un guide et un refuge : Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, mais aussi Claudel, auquel il se sent particulièrement proche. Cette période est fondatrice : elle forge sa relation intime à la langue française.

En 1973, après plus de deux décennies de vie en France, François Cheng devient officiellement citoyen français. Ce n’est pas seulement un statut administratif : c’est un acte symbolique. Il choisit la France comme terre d’écriture, de pensée, de création. Mais il ne renie pas ses racines chinoises. Au contraire, il va s’attacher toute sa vie à bâtir un pont entre ses deux cultures d’appartenance.

Pour François Cheng, apprendre le français n’a jamais été un simple exercice de communication. Dès son arrivée en France, il comprend que cette langue peut devenir bien plus : un refuge, un outil de pensée, un espace de création. Ce qui aurait pu rester un apprentissage de survie devient, chez lui, un véritable chemin spirituel.

Contrairement à la plupart des écrivains français, François Cheng n’a pas grandi en parlant français. Il l’a découvert à l’âge adulte, avec une difficulté que peu peuvent imaginer : il ne comprenait pas toujours ce qu’il lisait, mais il sentait la musique, la beauté et la profondeur des mots. Au lieu de se décourager, il s’est immergé dans la langue avec une patience et une passion admirables. Il recopie des textes, apprend par cœur, s’imprègne de la structure, du rythme, des sonorités.

Pour lui, le français n’est pas un simple outil : c’est une terre d’accueil poétique. Une langue qu’il choisit non seulement pour vivre, mais pour penser et écrire. Ce choix volontaire lui donne une relation particulière, presque sacrée, avec la langue. Il n’en fait pas un usage automatique, mais attentif, lent, pesé, inspiré.

Son style littéraire est donc unique : d’une part, il possède la rigueur et l’élégance du français classique ; d’autre part, il est traversé par une sensibilité orientale, faite de suggestions, de vide, de souffle, de silence. Ses phrases, souvent courtes, épurées, portent une densité rare. Chaque mot semble choisi comme un trait de calligraphie.

Dans ses essais, François Cheng médite sur la langue comme lieu de passage entre le visible et l’invisible. Il écrit, par exemple, que “chaque langue est une vision du monde”. Pour lui, parler, c’est déjà penser. Écrire, c’est approfondir la pensée, toucher l’âme.

Citation à méditer :

“Je suis entré dans la langue française comme on entre en religion.”

François Cheng est un exemple inspirant pour tous ceux qui apprennent une langue étrangère :

L’œuvre de François Cheng est vaste et profondément marquée par sa double culture. Elle couvre plusieurs genres : poésie, romans, essais philosophiques, ouvrages spirituels et traductions. Tous ses écrits ont un point commun : ils cherchent à réconcilier l’homme avec lui-même, avec les autres, et avec le mystère de l’existence.

François Cheng a publié plusieurs romans, dont les plus connus sont Le Dit de Tianyi (1998) et L’Éternité n’est pas de trop (2002).

Ces romans ne sont pas seulement narratifs : ils sont porteurs de valeurs universelles, exprimées avec délicatesse et poésie.

François Cheng est aussi un penseur. Il a publié des essais qui abordent des thèmes fondamentaux : la beauté, la vie, la mort, l’âme, l’amour.

Parmi les plus connus :

Dans Cinq méditations sur la beauté, il défend l’idée que la beauté — loin d’être un luxe — est une nécessité spirituelle. Elle permet à l’homme de se relier au monde, aux autres et à lui-même.

Dans De l’âme, il propose une réflexion accessible sur ce mot souvent oublié dans notre société matérialiste. Pour lui, parler de l’âme n’est pas une faiblesse, mais une force.

La poésie est peut-être la forme la plus naturelle pour François Cheng. Il écrit en français, mais aussi parfois en chinois, ou entre les deux. Sa poésie est inspirée par la nature, le vide, la lumière, les émotions profondes.

Elle reflète la tradition poétique chinoise classique, mais s’adresse aussi à la sensibilité occidentale.

"Tu es l’arbre, je suis la sève,Tu es l’onde, je suis le lit,Tu es le chant, je suis l’écoute."

Ces vers courts, simples, disent l’essentiel avec peu de mots. C’est un style idéal pour l’analyse littéraire, la lecture méditative ou la pratique de la traduction.

En 2002, François Cheng est élu à l’Académie française, à l’âge de 73 ans. Cet événement marque un tournant non seulement dans sa carrière personnelle, mais aussi dans l’histoire de la culture française. Il devient en effet le premier membre d’origine chinoise à rejoindre cette prestigieuse institution fondée en 1635.

Lors de son discours d’entrée à l’Académie, François Cheng rend hommage à la langue française, à ses maîtres spirituels et littéraires, et à ses origines chinoises. Il parle de sa gratitude envers la France, tout en affirmant l’importance de ses racines orientales.

Il y affirme notamment ceci :

"Il m’est donné d’apporter, avec mes mots venus d’ailleurs, un peu de ce que j’ai reçu en terre de France."

Son discours est un modèle d’humilité, de beauté et de profondeur. Il montre que l’identité n’est pas une barrière, mais une richesse, et que le dialogue entre les cultures peut produire une œuvre singulière et universelle.

François Cheng n’est pas seulement un écrivain ou un poète. Il est devenu, au fil des années, une voix singulière du dialogue entre l’Orient et l’Occident, entre la Chine et la France, entre la pensée chinoise et la spiritualité occidentale. Par son œuvre et par sa personne, il incarne un pont vivant entre deux visions du monde.

Dans ses écrits, François Cheng n’oppose jamais les cultures. Au contraire, il cherche à montrer comment elles peuvent se compléter :

François Cheng relie ces deux visions. Il utilise la langue française pour exprimer la sensibilité chinoise, et apporte à la pensée française une dimension plus contemplative, plus organique.

Dans ses entretiens, ses essais ou même ses poèmes, François Cheng pratique une parole ouverte, posée, profondément humaine. Il aborde des thèmes universels : la beauté, la souffrance, la mort, l’âme, l’amour. Mais il le fait toujours dans un esprit de partage, jamais de confrontation.

Son livre Dialogues avec Françoise Cheng, coécrit avec sa fille philosophe, en est un bel exemple. On y voit deux générations dialoguer entre la sagesse orientale et la pensée chrétienne occidentale, autour de questions essentielles de notre temps.

Dans les médias, François Cheng est souvent invité pour parler de sujets profonds, en des temps troublés. Sa parole lente, douce et lumineuse contraste avec l’agitation générale. Il rappelle que la parole vraie prend son temps, qu’elle vient du cœur, et qu’elle peut être un acte de paix.

Il incarne une forme de sagesse moderne, qui puise dans la tradition tout en restant profondément humaine et accessible.

François Cheng nous offre bien plus qu’une œuvre littéraire : il nous propose un chemin de vie. À travers ses romans, ses poèmes, ses essais, et sa manière d’être, il incarne ce que signifie habiter plusieurs mondes sans jamais trahir l’un ou l’autre. Son parcours nous enseigne que la langue peut devenir une terre d’accueil, que l’exil peut mener à la lumière, et que la rencontre des cultures n’est pas un danger, mais une promesse d’enrichissement mutuel.

✨ "Toute rencontre véritable est une naissance. Apprendre une langue, c’est naître une seconde fois." — François Cheng